秀吉と氏政が眺めた「小田原城」「石垣山城」を“ラッパー”坂間兄弟が追体験!【後編】

坂間兄弟の「KNOW HISTORY, KNOW LIFE」

■小田原北条氏の歴代当主はどこに住んでいたのか?

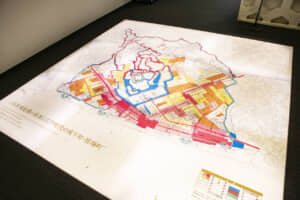

江戸末期の小田原城城下町を再現した模型。

江戸末期の小田原城とその城下を描いた『文久図』。

大貫さん:こちらは江戸時代の終わりに制作された小田原城城下絵図『文久図』と、江戸時代の小田原城全体構成を再現した模型です。

D:おお、分かりやすい! 江戸時代は本丸に徳川将軍家専用の本丸御殿があったと。そして藩主の大久保氏などは二の丸御屋形を使っていたんですよね。では小田原北条氏の時代はどうだったんですか?

大貫さん:正確には分からないのですが、現在の本丸周辺かもしれません。また、本丸の北に御用米曲輪(ごようまいくるわ)があり、江戸時代には幕府のための米の貯蔵施設があったのですが、発掘調査で北条氏時代の遺構も出土し、庭や館跡と考えられる遺構も発見されました。

コーヘイ:おお~!

D:しかし……城下町だけでこれだけのデカさ。総構(そうがまえ)はもっとデカいんでしょ?

大貫さん:そうですね。城と城下の周囲9㎞を囲っています。戦国時代や小田原合戦に関しては2階に詳しく展示されていますので、行ってみましょう。

遺構から発掘された小田原城の瓦。

—2階「群雄割拠の時代」では、戦国時代の小田原の様子、主に小田原北条氏5代の栄華と秀吉による小田原合戦までを映像などを使って詳しく解説。それらを見学した後、一行は改めて圧倒的な豊臣軍の編成と、対する小田原総構の大きさを知ることになりました。

『歴史人』本誌でもおなじみ(?)の戦国大名の勢力図。

小田原北条氏の初代・早雲の紹介スペース。

大貫さん:これが小田原合戦時における豊臣方の布陣です。総勢約21万人ともいわれます。

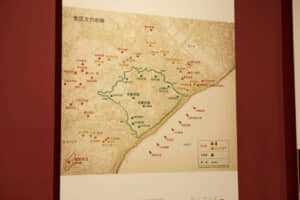

小田原合戦時の勢力図。水軍まで含めた秀吉軍の圧倒的な兵力がひと目で伝わる。

こちらは小田原合戦時の布陣図。

参戦した武将を交えながら、小田原合戦を解説。

D:前田や徳川などは支城を攻撃しているから実質は18万くらい? それでも圧倒的だよね。それに対して北条は周囲約9キロの堀と土塁で囲って対峙したんだから、すごいわ。

コーヘイ:しかも海からは水軍でしょ。ダメだこりゃー!って思うよね。

大貫さん:そしてこちらが「石垣山城想像図」です。石垣山城はここから約3キロで、ご存知の通り一夜にして城が現れたといわれることから「一夜城」と言われていますが……。

石垣山城想像図。

D:実際には80日くらいかけて造ったんですよね。

コーヘイ:それでも当時としてはめちゃくちゃ早いですよね。

大貫さん:石垣山城で見つかった瓦に翌年の年号が刻まれていて、築城は続いていたのではないかといわれています。小田原合戦で北条氏は約3ヶ月間籠城し秀吉と対峙したものの開城し、降伏しました。五代・氏直(うじなお)は高野山に蟄居になりましたが、後に秀吉に許されて大名として復帰しました。

D:でも赦免後、すぐに死んじゃって。30歳は若すぎるよな~。

コーヘイ:自分の命はいいけれど、家臣や領民の命は助けてくれと請願し、それに感銘を受けた秀吉が助けたんだよね。氏直がそのまま生き残ってたら、どんな未来になってたんだろうな。

小田原城の総構の範囲一体と、城下町・宿場町を記した図。